(Écrit en espagnol)

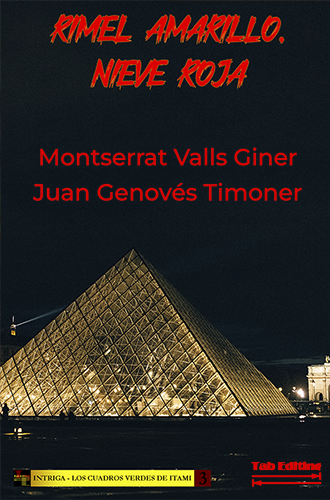

Fragment Promotionnel de Rímel Amarillo Nieve Roja

Lisez le fragment du Rímel Amarillo, Nieve Roja, qui complète la trilogie, dont les autres titres sont « Suicidio Colectivo » et « Vestid, Vestid, Malditos ». Dans ce nouvel livraison, les mêmes protagonistes devront faire face à une société aux valeurs absolument différentes et où le cyber-écueil est fréquent…

FRAGMENT RÍMEL AMARILLO, NIEVE ROJA

AUTEURS:

Montserrat Valls Giner et Juan Genovés Timoner

FRAGMENT RÍMEL AMARILLO NIEVE ROJA (Écrit en espagnol)

PRÓLOGO

Primavera del año 2021. París

El barrio de Montmartre está desierto. La Place du Tertre ya no arropa a los pintores: no hay cuadros, ni lienzos, ni pinceles que recuerden que antaño, en una época no tan lejana, Picasso, Braque y Gris inundaron la Ciudad de la Luz de formas extrañas: el cubismo, mujeres con pechos cuadrados y vaginas rectangulares. Van Gogh y Gauguin, amigos y enemigos entre ellos, tan loco uno como cuerdo el otro, según el prisma en que nos asomemos.

En una palabra: la pintura ya no existe, y París ha perdido su espíritu rebelde e innovador.

CAPÍTULO 1: OH, LÀ LÀ!… PARÍS

ITAMI

Para los que nunca habían estado aquí, voy a presentarme. Me llamo Itami, nací en Japón; en Tokio concretamente.

Yo pintaba cuadros verdes. Me gustaba el verde. Creo que porque cuando mis padres me encerraban de pequeño en una habitación a oscuras, por una rendija veía la hierba verde del jardín en la gran mansión en la que vivíamos.

Al crecer y hacerme adolescente, proyecté toda esa rabia en la pintura. Por suerte, cuando yo tenía quince años, las tiendas de bellas artes existían, los tubos de pintura y la inspiración de los que queríamos gritar como Munch nos permitían hacerlo.

Tenía una sola amiga, Nana. Los que hayáis tenido perros me entenderéis. La quería más que al verde, que al violeta y que a los sueños irrealizables, y eso, queridos amigos, es querer mucho.

Me la quitaron. Una madrugada, que es la hora en que las malas personas actúan, porque son cobardes, se llevaron a Nana. Poco tiempo después me enteré de que dejó de comer y beber. Murió, y yo enfermé de pena.

Con el tiempo, conocí a Kazuzo, la muñeca de porcelana más linda que os podáis imaginar. Mis padres habían ahuyentado a todas mis novias con humillaciones, chantajes, y dinero. Pero Kazuzo era distinta: ella se quedó conmigo hasta el final.

Aun así, está visto que la felicidad es algo que se nos escapa terriblemente a algunas personas. Me diagnosticaron esquizofrenia.

Sí, ya sé. Puedes medicarte, puedes tener hijos. Pero cuando eres joven, todo te lo tomas a la tremenda y buscas salidas. Yo busqué una: el suicidio.

No obstante, como dirían los parisinos, ya que hoy estamos en París: oh, là là!… No quería irme solo, así que, ni corto ni perezoso, puse un anuncio en Internet para organizar un suicidio colectivo.

Y salió bien. Yo solo quería europeos y americanos, pues antes de irme ansiaba saber cómo eran.

Fue genial. Conocí a las personas más maravillosas del mundo: Svetlana, Liv, Michael, Cathy, Samson y Roger.

Hoy, están todas ellas en París.

Yo no… Yo estoy muerto porque al final me suicidé. Mis amigos no; por eso ellos siguen aquí.

Ahora bien, esta no es una historia triste. Es alegre. Nana ahora está conmigo y Kazuzo, junto a mi abuela. Ellas también se suicidaron, pues no soportaron mi pérdida.

De vez en cuando les dejo jugando a la pelota con Nana, y vengo a ver a mis amigos. Con esta, ya son tres veces, aunque esta será la última. ¿Por qué? Porque había una razón de que yo estuviera entre los dos mundos. Muy pronto la descubriréis.

Saborear esta última parte, porque aunque os quiero, todas las historias han de tener un final. Esta también.

Bonjour! a los que ya nos conocemos. Habéis hecho cosas, cambios, llorado y reído, pero veo que en lo esencial, seguís siendo los mismos.

A los nuevos: Enchanté! Es un placer conoceros.

Nos vemos en cuatro semanas, para ellos y vosotros.

Para mí, cuatro segundos.

SACRÉ COEUR

Al final de la Rue Saint-Vincent podemos ver la basílica romano-bizantina del Sacré-Coeur. La construyeron con la piedra Château-Landon, de manera que con el tiempo se vuelve cada vez más blanca.

Es viernes de madrugada y, aunque sea primavera, hace frío.

La iglesia espera a nuestros protagonistas, que no tardarán en llegar.

Están todos de camino.

CAMINO DE PARÍS

ROGER

Odio los aviones, así que hemos cogido el tren bala. Ahora todos los trenes son como los que habían antes en Japón: tan rápidos que no has tenido tiempo de despedirte de los canales de Venecia cuando ya estás viendo la Tour Eiffel.

Echo de menos Venecia. Y solo hace media hora que nos hemos ido.

Echo de menos a Itami. Se fue en el año 2007 pero, aunque suene a tópico, parece que fue ayer. A veces noto como si su presencia estuviera cerca… No sé, es algo muy raro.

Los trenes de ahora son muy curiosos. Las ventanillas se han transformado en espejos muy grandes de colores. Si quieres mirar por ellas, das una palmada, y el espejo se abre y puedes ver el paisaje de afuera. Aunque la verdad es que tampoco ves nada; van demasiado deprisa.

Hoy en día todo va muy rápido. Los trenes, los ordenadores, las comunicaciones… incluso el embarazo de Svetlana, mi mujer.

Está aquí delante, en uno de los asientos de cristal ergonómicos, con tablero de botones para masajearte, para oír música para bebés…

La contemplo. Cada día es más bella. La edad la va llenando de rasgos interesantes que hacen que su cabello rubio y sus ojos azules aún sean más atractivos. Como decía Woody Allen en Manhattan: ella sería la respuesta que Dios le hubiera dado a Job, y hubieran finalizado la discusión. «Hago muchas cosas horribles, pero también sé hacer cosas como esta», y hubiera señalado a mi mujer. Job le hubiera dicho: «Tú ganas».

SVETLANA

Estoy contenta. La primavera me encanta. Aunque ahora vivimos en Venecia, sé que Roger recuerda Barcelona —sus Ramblas, la Sagrada Familia— y la Costa Brava —Port Lligat, Cadaqués—.

Ya he olvidado Moscú. El frío, la prostitución, el asesinato de mis padres a manos de la mafia rusa. Hasta he puesto un retrato de olvido delante de las agujas de heroína en el brazo de mi hermano, Alexey.

Toco mi barriga de cuatro meses mientras el tren corre raudo como si le persiguiera alguien.

Me pregunto si nuestro hijo se parecerá a mí o a Roger, con su cabello azabache y sus labios rojos.

Será niña. La llamaremos Judith, como la hermana gemela que tuvo Roger, que se suicidó. Y Judith, dondequiera que esté, será feliz porque sabrá que de este bebé no abusará nadie. Solo tendrá miel, lavanda y columpios de algodón.

Eso sí, mi bebé nacerá como antiguamente. A los nueve meses. Ahora, en el 2021, puedes escoger cuántos meses quieres llevarlo en tu vientre. Si solo quieres uno o dos meses, te lo sacan, y unas máquinas llamadas «mamás rapid» lo cuidan, lo forman, hasta que nace.

Hay rumores de que los niños nacidos de esta manera son violentos y sufren graves problemas emocionales, pero el gobierno lo esconde, creo yo, porque no quieren madres que falten al trabajo… O como dice Roger, porque así, pueden moldear el cerebro de los niños como les apetezca.

La idea me parece tan espeluznante que la rechazo poniendo música de Mozart.

CATHY

Creo que la azafata sospecha que nos lo hemos montado en el lavabo del avión, pero al salir no nos ha dicho nada.

Ahora los lavabos de los aviones son alucinantes: tienen hilo musical, bañera, espuma.

La piel negra de Samson junto a la mía siempre me excita. Aunque ya no tengo treinta —lo siento, no os diré cuántos— y él es más joven, sigo siendo atractiva.

Está mal que yo lo diga, pero Irlanda me dio unos cabellos rojos y unos ojos verdes que serían el anhelo de cualquier pintor, si ahora no estuviera prohibido pintar.

Mi cuerpo sigue terso y mis pechos, firmes, por lo que Samson me ha penetrado de una manera salvaje mientras besaba mis pezones. Le gusta morder mi larga cabellera y yo, en esos momentos, recuerdo su Kenia natal, lo que llaman «la mordida de África», cuando te enamoras de su tierra.

SAMSON

Solo llegar al avión, ya me he puesto caliente. Cathy llevaba una minifalda transparente de las que ella diseña, y con sus braguitas minúsculas, mi pene se puso erecto en cuanto toqué sus largas piernas.

Mientras le hacía el amor en el lavabo, me ha preguntado si mi madre aprobaría que estuviera enamorado de una asesina.

Bien. Como dice Liv, la buena y dulce Liv: «No es una asesina. Mató a sus padres porque mataron a su bebé. Empujó a su tía por las escaleras por lo mismo, y a Pierre lo mató porque, en el fondo, fue el culpable de todo».

Sinceramente, si una dulce anciana opina esto, ¿quién soy yo para desmentirla? Además, la quiero; no es solo sexo.

Hemos vivido mucho juntos. Adoptamos a Irina, que ahora tiene diecisiete años. Vivimos el infierno de Moscú, cuando fuimos a buscarla. Aún recuerdo su carita asustada cuando tenía dos años.

También recuerdo que Yuri, el mafioso número uno de Rusia, y que nos vendió a Irina, le hizo pagar un precio muy alto a Cathy. Su cuerpo. La violó.

Pero en fin, ahora, mientras Yuri yace despedazado en el canal del Puente de los Suspiros, yo poseo a Cathy en esta bañera de espuma. Su cuerpo, y algo que nunca tuvo ese cabrón de ruso: su alma.

LIV

Juraría que Samson y Cathy han hecho el amor en el baño del avión. Se lo contaría a Marcello, pero está durmiendo. No soporta los aviones de ahora: insonoros, no se notan las turbulencias, tienes una ropa especial que te dan para la circulación de las piernas —diseño de Cathy y Svetlana en su firma de ropa—, y comida de chef.

Pero no. Mi marido es italiano, de la misma Venecia. Le gustan las cosas como eran antes y odia los avances tecnológicos.

En parte tiene razón. Hay cosas que han cambiado demasiado, y para mal; pero hay otras —como que ya no exista el Alzheimer o la esclerosis múltiple— que, sinceramente, son una maravilla.

Tampoco hay atentados terroristas. Se ha hecho una especie de «Entente Cordiale» entre Oriente y Occidente, se supone. La verdad es que no sabemos nada. El gobierno ahora te informa de muy pocas cosas, y aunque en Internet, Google haya evolucionado de manera prodigiosa, cuando quieres buscar demasiada información, la pantalla del ordenador se pone roja y acto seguido aparece una imagen de alguien de los que mandan preguntándote por qué lo buscas, a quién buscas, o por qué te interesa saber esa información. Son pocos los que persisten.

Las leyendas urbanas, como dicen los jóvenes de ahora —ahí delante está Irina, que es como mi nieta, para confirmarlo—, afirman que esas personas que quieren indagar demasiado con el tiempo desaparecen.

En fin, atrás quedó mi marido anterior. Homosexual, un buen tipo, pero como diría Irina, no salió del armario a tiempo. Eso hizo que se acabara suicidando.

Y yo me enamoré de Marcello, pero antes me junté con este grupo para evitar que se suicidaran. Y acabé enamorándome de cada uno de ellos. Son mi familia.

Marcello apareció después, y no sabe toda la historia, aunque de lo que se va enterando lo acepta bastante bien.

Además sigue siendo fogoso; su forma de hacer el amor me hace olvidar la pesadilla que vivimos el año pasado en Berlín.

Espero que este año en París sea tranquilo, como los fiordos de Bergen, mi ciudad natal. Pero sin lluvia.

MARCELLO

Ahora que me despierto, Liv se ha quedado dormida, y este silencio en el avión me pone nervioso.

Observo a Liv. Ya no se tiñe de rubio. Su cabello es blanco, como la nieve sobre los tejados de la catedral de San Marcos cuando el sol la ilumina, y sus ojos azules, como el Gran Canal cuando el carnaval viste Venecia de intrigas palaciegas.

Mamma mia!, cómo amo a esta mujer.

Cuando perdí a mi anterior esposa en el atentado de las Torres Gemelas, pensé que nunca más volvería a amar. Es lo que pensamos siempre, pero luego las mesas de las terrazas de los restaurantes de la Plaza de San Marcos vuelven a oír la música de los violines y tu corazón te hace recordar que no estás muerto. Que tú no moriste aquel día, aunque lo hubieras olvidado.

IRINA

Joder, menos mal que estamos llegando. Hermann y yo nos hemos morreado hasta hacernos sangre. Él incluso me ha succionado el pubis, y yo ya no puedo más. Al final lo hemos hecho cubiertos con una manta. Creo que la azafata no nos ha visto.

¿Que por qué estoy con Hermann?

Buena pregunta. Es alto, es guapo, es alemán… No, ahora en serio: porque me quiere. Algo que Kurt nunca supo ni lo que era.

Es curioso. Nunca hablamos de Kurt, ni de Klara, ni de Magda. Nunca hablamos de Berlín.

Ya estamos llegando a París.

Pero antes de aterrizar, me cubro con la manta y mi cabellera rubia se desliza hasta el pene rosado de Hermann.

RUE SAINT-VICENT

MICHAEL Y NATASCHA

El camarero nos trae dos croissants y dos cafés au lait.

Natascha está preciosa en París. Su cabello castaño y sus ojos almendrados derriten el café; pero como nuestra relación es de complicidad, y no cursi, como diría Irina, no se lo diré.

Así que, en vez de eso, la escucho mientras tomo mi primer sorbo de café.

—¿Crees que Nana estará bien con Richard?

—Claro que sí, Natascha. Lo estuvimos hablando durante horas. La perrita es mayor y Richard la cuidará mejor que nadie.

—¿Crees que Richard nos guarda rencor por seguir viviendo en Venecia?

—¿Por qué lo dices?

—El año pasado, cuando le dijimos que volveríamos a vivir en Manhattan con él, no lo hicimos.

—Lo sé, pero lo entendió. ¿Y tú?

—¿Yo qué?

—¿Eres feliz en Venecia?

—Yo quiero estar contigo, Michael. Y tú y Samson ahora trabajáis juntos siempre. Era muy complicado marcharnos.

—Siento lo de tu galería de arte.

—¿Que la cerrarán?

—Todo. El tener que guardar los cuadros en casa, que tengas que pintar a escondidas…

—¡Bah! Como diría Itami, estamos todos juntos. Eso es lo que importa.

—Hablando de eso. Ya es la hora. Habrán llegado todos al Sacré-Coeur.

—Entonces, ¿a qué estamos esperando?

Una taza de café inacabada queda en la mesa de mármol y dos personas salen raudas en busca de algo tan poco común: la amistad.

La basílica, ahora que han llegado todos, aún está más blanca.

Liv abraza a Michael. Marcello besa a Natascha. Roger le da una hostia amigable a Samson y Cathy mira con complicidad a Sve.

Irina besa a Hermann mientras este intenta sumergirse en los abrazos de una gente que, a pesar de no haber pasado todavía mucho tiempo con ellos, parece que los conozca de toda la vida.

París

los observa, sin juzgarlos. París nunca lo hace.

CAPÍTULO 2: RODIN YA NO PIENSA

HÔTEL AMOUR

En la Rue Caulaincourt de París, se encuentra el hotel más tranquilo de Francia. Seguramente porque al otro lado de la calle, el cementerio de Montmartre nos recuerda a todos que algún día, ya sea cercano o lejano, haremos compañía al pintor Degas o al escritor Stendhal.

El grupo del Sacré-Coeur ya se ha despertado.

En torno a la mesa giratoria se han sentado todos, aún medio dormidos.

Svetlana come unos blinis mientras discute con Cathy. Samson intenta convencer a Roger de que el avión es seguro mezclando su testarudez con el chocolate. Natascha llama a Richard para asegurarse de que Nana está bien. Y Liv y Marcello se ríen observando su preocupación —ya que lo ha hecho seis veces desde que han llegado a París—.

MICHAEL

Quizás no sea el mejor momento para que salgan algunos temas, pero hoy es sábado y el lunes estaremos todos más desperdigados.

Espero a que el camarero se aleje y que Natascha termine la llamada.

—Bueno, a ver, Natascha, deja el móvil en silencio ya, que hemos de hablar de lo que vamos a hacer.

—Vale, vale. No hace falta que te cabrees.

—Michael tiene razón, Natascha; es que estás sufriendo. Otro día tráete a la perrita.

—¡Querida Liv, qué más querría!…

—¡Hola a todos!

Irina ha bajado sin Hermann, tal como se le pidió ayer. Una cosa es que ese chico salga con ella y otra, que nos fiemos de él.

—¿Me he perdido algo, Roger?

—No, aún no. De momento, lo único que te has perdido es el coñazo que me está dando Samson para que vuelva en avión.

—¡Oye, que a mí me da igual! Lo decía por ti.

—Papá, déjales que vuelvan como quieran. Además estamos de vacaciones, ¿no?

—Irina, eso es lo que hemos de hablar. No son unas vacaciones, vacaciones, propiamente dichas.

Irina empieza a comerse tres croissants con jamón y queso —la anorexia es un fantasma que ya la abandonó desde que volvimos de Berlín—, y me escucha atentamente, al igual que los demás.

—A ver, Irina, te dijimos que veníamos de vacaciones porque desde que volvió Hermann, estás todo el día con él, o en persona o por Whatsapp.

—¡Ya no se llama así!

—Bien, Whatsdown, da igual. Ahora todo el mundo sabe con quién te conectas y hasta qué le dices…

—Es verdad, macho. Pero aligera, que Sve y yo nos vamos a Notre-Dame.

—¿Vamos hoy?

—Sí, claro. A partir del lunes, Cathy y tú desapareceréis con todos los asuntos de trabajo.

—¿No te gusta que tu mujer esté metida en el mundo de la moda, Roger?

—Claro que sí. Además, yo os ayudé con los calzoncillos transparentes.

—Mamma mia! Esa idea era como mis calzones…

—Marcello… ¡Eh! Venga, no tenemos mucho tiempo. Hermann no tardará en bajar de la habitación. Ese chico, aunque sea alemán, necesita comer.

—Vale, Michael. Explícales lo que ocurre, y si no te hacen caso, lo acabo de explicar yo.

—Pude con Irán e Irak cuando era reportero de guerra. ¡Podré con este grupo!

—Vale, macho. Al grano.

—A ver. El mundo está cambiando.

—Para muestra, un botón. En Roma, el Papa ahora es una mujer.

—Sí, así es, pero El Vaticano sigue igual. El sexo de quien gobierna ese Estado no hace cambiar las injusticias sociales. En África y la India hay bebés que siguen muriendo de hambre.

—¿Es que alguien pensaba otra cosa?

—No, Marcello. Por desgracia, no. Bien, vamos al grano: el profesor Olaf se puso en contacto con Samson y conmigo hace unas semanas.

—¿Cómo está? Me encantó que viniera a nuestra boda. Es un hombre adorable.

—Me dio recuerdos para ti, Liv, y para todos. Se encuentra bien, y por raro que parezca, quiere escribir otro libro.

—¿En papel?

—Sí, Irina. Ya sé que no hay librerías ni distribuidoras en el mundo, pero la imprenta de Richard aún existe. Dice que ya es mayor y que no le importa si se vende poco.

—¿Y su libro irá de pájaros, como el otro?

—No, Roger. Es algo más serio. Por eso quiere que Samson y yo investiguemos. Como él ahora no suele moverse de Escandinavia, nos ha pedido ayuda. Las sospechas que él tiene sobre unos asuntos vienen sobre todo de París.

—¿Sospechas de qué, macho? Yo estos días no tengo nada que hacer, así que si os puedo ayudar…

—¡Sssh!

Hermann llega al comedor del hotel para desayunar. Besa a Irina y pide una comida muy extraña: endivias al horno con nueces y dátiles. El camarero le responde afirmativamente y, poco después, el plato humeante ya está en la mesa.

Todos disimulamos y cambiamos de conversación. El tema del restaurante de Berlín de Liv y Roger nos sirve de excusa.

Samson me dice al oído que ya se lo contará a Cathy en privado.

Roger y Sve se van a saborear París, mientras Liv y Marcello abren un mapa, antiguo, como ellos, pero lleno de rutas que nadie conoce de esta ciudad.

Natascha vuelve a llamar a Richard.

Irina escucha música con un aparato microscópico que lleva en el cabello. No sé si es más difícil acostumbrarse a eso, o a su mirada perfilada con rímel amarillo, a la última moda.

En el comedor del hotel suena «¡Boum!», de Charles Trenet.

DISCOTECA EL LOUVRE

Las colecciones de arte más famosas del mundo estaban en el Louvre.

Pero desde que la pintura y la escultura se prohibieron, todos los museos del mundo se convirtieron en discotecas.

El museo Rodin, en la Rue de Varenne 79, es una discoteca de ambiente de los años setenta, estilo Fiebre del sábado noche, y una estatua de John Travolta ha sustituido en el jardín a la escultura de El pensador.

El museo Jeu de Paume ahora es una discoteca de música electrónica. Las manzanas y naranjas de Cézanne han desaparecido para dejar paso al rímel amarillo en los ojos de las mujeres.

El Louvre, sin embargo, es tan inmensamente grande, que recordaría a Studio54 pero a lo bestia.

Irina y Hermann han ido a conocerla.

IRINA

Llego a El Louvre con Hermann y todas las chicas me envidian. Supongo que se nota que este chico alemán fue modelo, aunque ahora lo haya dejado.

Después de lo que ocurrió en Berlín, yo tampoco quiero saber nada de la moda. Bueno, entendedme, sigo loca por los tejidos, los estilos y las botas de cristal, pero dejaré que suban otras a la pasarela. A veces, por la noche, aún veo los pechos cortados de Gerda. El vestido de novia negro recubriendo el cadáver de Hanna. Y a Magda, degollándose delante de todos nosotros en el entierro de su nieta Klara.

Oigo «Rolling in the Deep» de Adele y salgo a la pista giratoria. Gira y gira hasta que va subiendo hasta el techo, donde se abren unas ventanas llenas de luciérnagas.

Hermann se queda abajo, y yo por un segundo, recuerdo a Kurt, hasta que una chica que está a mi lado bailando me pregunta: «¿Tú eres la modelo que salió desnuda el año pasado en Berlín?».

HERMANN

La miro desde aquí abajo y aún es más bella. Ninguna chica puede igualarse.

Kurt la cagó. Casi violó a Irina cuando era virgen —cuando solo metes y sacas en un tubo oscuro de una disco, para mí eso es casi violar—.

Ese chico solo pensaba con el pene. Sí, quizás fuimos muy amigos y su familia me trató como a un hijo pero, la verdad, no echo de menos sus gilipolleces ni sus felaciones.

—¿Estás solo?

Una pelirroja totalmente operada pero con unas piernas sin final me toca la bragueta sin esperar a que le responda.

Me la llevo al lavabo. Sé que Irina tardará en bajar de la pista tres minutos. El tiempo justo para metérsela por el culo a esta tía.

Entramos rápidamente y está lleno de chavales, mucho más jóvenes que yo, tomándose la nueva droga: la llaman «nieve roja». Dicen que es como el LSD de los ochenta mezclado con el speed de los noventa.

Yo no estoy para historias. Entro con la pelirroja —ni sé cómo se llama, ni me importa— al lavabo. Acto seguido la pongo a cuatro patas y entro en su culo, abierto plenamente. La poseo por detrás, y para cuando mi semen está aún resbalando por su espalda, yo ya estoy otra vez en la pista en busca de mi querida Irina.

Los pantalones de hoy en día no tienen cremallera ni botones, lo cual es muy práctico para estos casos de urgencia: tienen abertura automática. Ahora, al ver a Irina bajar de la pista, tengo una nueva erección.

Nos dirigimos a la sala de arriba. Azul, con árboles baobabs y música de David Bowie: está sonando «Where Are We Now».

Parejas de hombres, de mujeres, algunas mixtas, colores en el suelo, como si de una pintura prohibida se tratara.

Una manta azul cubre el cuerpo, ya desnudo, de Irina. La acaricio con toda la ternura de la que soy capaz y la penetro con delicadeza.

Por un instante, me viene la imagen de cómo Kurt me la metió. Aunque dura solo es un instante, porque entonces recuerdo que Klara y él murieron quemados en Berlín.

MARCELLO Y LIV

LIV

—¿Cuánto falta para llegar al bibliomuseo?

—Ya estamos, Marcello. Mira, es aquella puerta tan grande.

—Mamma mia! Ahí tendrán todos los libros del mundo. Es más grande que el de Venecia.

—Y que el de Berlín.

—Si quieres que te diga la verdad, echo de menos los libros de papel.

—Yo también, pero qué le vamos a hacer. Ahora solo existen los libros electrónicos.

—Y la imprenta de Richard. Pero eso es más nostalgia que otra cosa.

—No entiendo lo que está pasando, Marcello. No hay libros nuevos, y tenemos que venir aquí para encontrar los viejos. No hay música nueva. Y ahora se prohíbe la pintura y la escultura en todo el mundo.

—Y la arquitectura no la han prohibido porque si no, viviríamos debajo de un puente.

—¡Mira, esto es inmenso! Voy a decirle a un robot que me busque el libro que me ha pedido Irina.

—¿Cuál es, si puede saberse?

—El diablo viste de Prada.

—Pues hala, tú a lo tuyo, que me voy a buscar el libro de Michael.

—¿Vestid, vestid malditos?

—Sí, ¿por qué?

—Es un poco fuerte.

—Necesito emociones fuertes. El gobierno, el Estado, o lo que mierdas sea, no nos puede quitar eso.

—Ni el sexo, querido.

—No lo digas muy alto, que se les puede ocurrir.

Mi robot me trae el libro de Lauren Weisberger, y su portada, el zapato rojo con el tridente del diablo, me hace recordar la película de Meryl Streep. Creo que Roger la tiene; le diré que me la deje cuando volvamos a Venecia.

Me encanta el final, cuando Miranda sonríe desde el coche a Emily…

—Ya he encontrado mi libro. Bueno, el robot este. No me acostumbro, Liv. Me gustaba ir a una biblioteca, o a una librería, y buscar mi libro yo solito.

—Aquí hay millones; un ejemplar de todos los que se editaron. Tardaríamos meses en encontrar algo solos.

—Lo peor es que ya no hay libros nuevos. A mí me encantaba leer, que me sorprendieran…

—Releeremos, querido. Voy a buscar el mío: Horizontes perdidos, de James Hilton.

—Ahora no caigo. ¿Cuál es?

—Sí, hombre, si has visto la peli. Es aquella en que van unas personas en un avión y tienen un accidente.

—¡Ah, sí! La novela es de 1933.Van a parar a unos remotos valles del Tíbet.

—Shangri-La.

—Ahí podríamos ir a parar, Liv. No envejeceríamos…

—Marcello, no nos podemos quejar. Hoy en día la media de edad son cien años.

—Sí, incluso los animales llegan a treinta, y eso es mucho.

—Menos mal, porque el día que Nana nos abandone, Natascha y Michael lo pasarán fatal.

—¿Por qué le pusieron Nana? ¿Por la perrita de Peter Pan?

—No, la perrita de Itami se llamaba así. Todos llegamos a quererla sin conocerla.

—Ese Itami era un gran tío, ¿verdad?

—Lo era.

—Oye, hay uno, el belga Pierre. Nunca habláis de él.

—Era un pobre desgraciado… no vale la pena gastar saliva en memeces. ¡Anda, mira lo que me trae el robot!

—¿Se ha equivocado? Me alegro. Eso quiere decir que esos bichos se equivocan.

—No, Marcello, me he equivocado yo. Hablando contigo, le he pedido Shangri-La, la novela es de Julio Murillo.

—¡Ah, sí!, cógela también. Yo la he leído. Va de una teoría curiosa.

—¿Cuál?

—Que Hitler no murió suicidándose en el búnker y que se fue a la Antártida.

—Curioso. Nos llevaremos las dos. Mi robot ya me trae el de la peli de Frank Capra.

—Hay algo bueno: los libros son gratis.

—Y eso me extraña, Marcello. Nos han prohibido la pintura, la escultura, la filosofía. Y para acabar de arreglarlo no se publica nada nuevo, ni se compone nada de música.

—Quieren que estemos idiotizados. Así somos más manipulables.

—Exacto. Pero entonces, ¿por qué el gobierno nos deja leer?

—Por algo muy simple, Liv: ¿cuánta gente ves en este gran bibliomuseo?

Me fijo por primera vez en mi alrededor. Casi todo son robots. Estamos solos, a excepción de una pareja y un joven.

Creo, a mi pesar, que ya nadie busca su Shangri-La y que James Hilton no vendería ningún libro actualmente. Primero, porque no se lo editarían. Y segundo, porque nadie lo leería.

Miro a Marcello y doy gracias de que exista. Porque lo que está tremendamente claro es que la cordillera de Kunlun, donde transcurre la novela, no existe. Y el Mayo del 68, tampoco.

NOTRE-DAME

ROGER Y SVE

ROGER

En la Île de la Cité, donde nació París, sigue suspirando Notre Dame.

Del primer arquitecto nunca sabremos nada. Quizás porque fue una mujer, o un psicópata, o un espía, como Natascha.

Todas las vidrieras originales han desaparecido. La única superviviente es la Bourdon, que no la toca ningún jorobado como antes, sino unos robots que han sustituido el sistema eléctrico que se instauró en 1953.

—¿Qué estás leyendo?

—Nada. La historia de la catedral.

—Si ya no existen las guías. ¿Cómo es que tienes una de París?

—Me la regaló el profesor Olaf cuando supo que veníamos.

Entramos a la iglesia. La iluminación es una pasada. Sve está alucinando igual que yo, creo, aunque está más acostumbrada a las iglesias ortodoxas de su Rusia natal, supongo.

Sus tacones es lo único que se oye en la nave.

De pronto, un cura sale del confesionario y nos grita en francés. Está aterrado.

Sve se abraza a mí, temblando.

En el confesionario hay una chica joven con un cuchillo en su garganta.

Sus ojos azules suplican antes de apagarse.